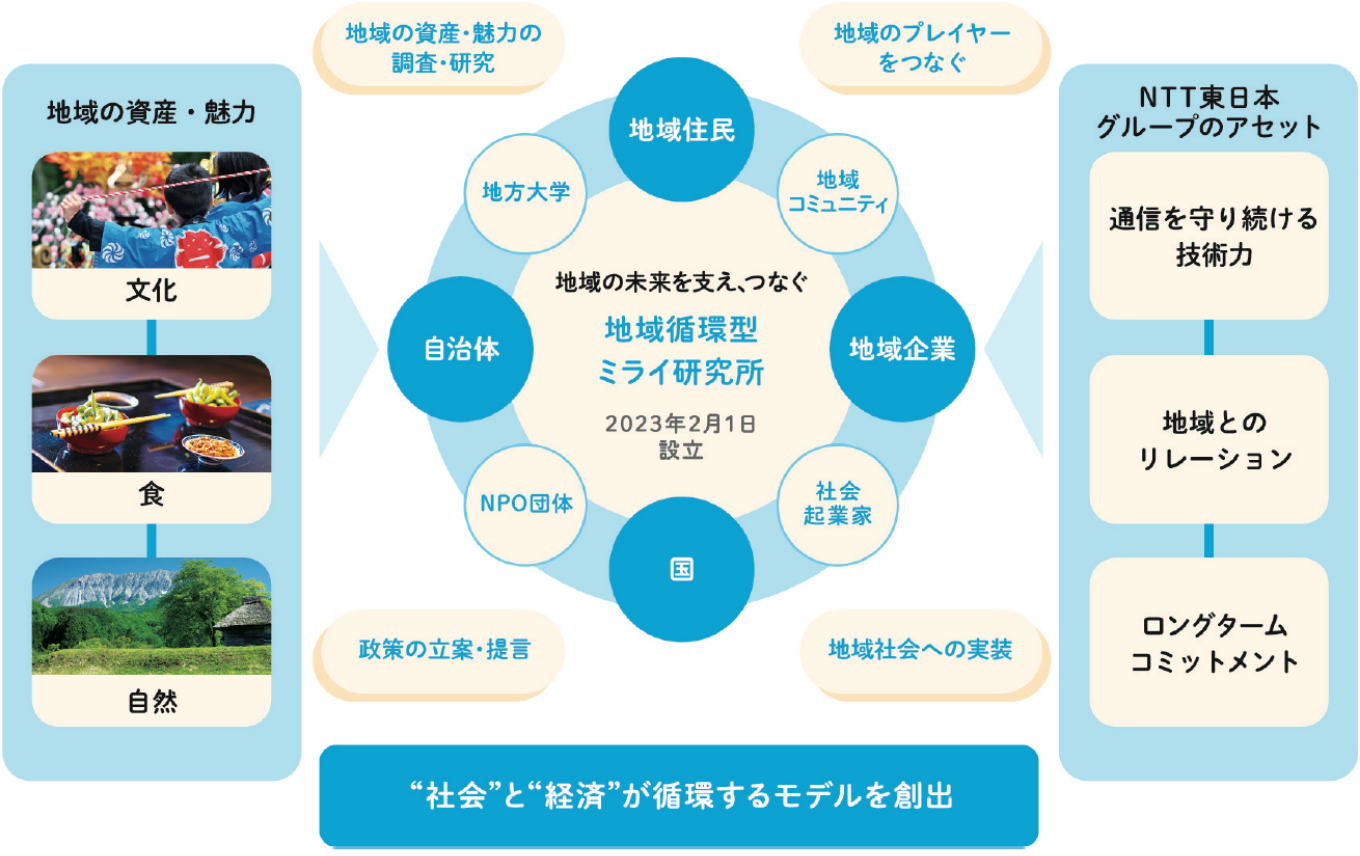

NTT東日本は、“地域循環型社会の共創”をパーパスに掲げ、その実現に向けた取り組みの一環として、2023年2月、「地域循環型ミライ研究所(以下、ミライ研)」を発足しました。ミライ研は、地域のシンクタンクとして、地域固有の文化・食・自然などの社会的価値に着目し、新たな地域活性化モデル創出に挑戦しています。

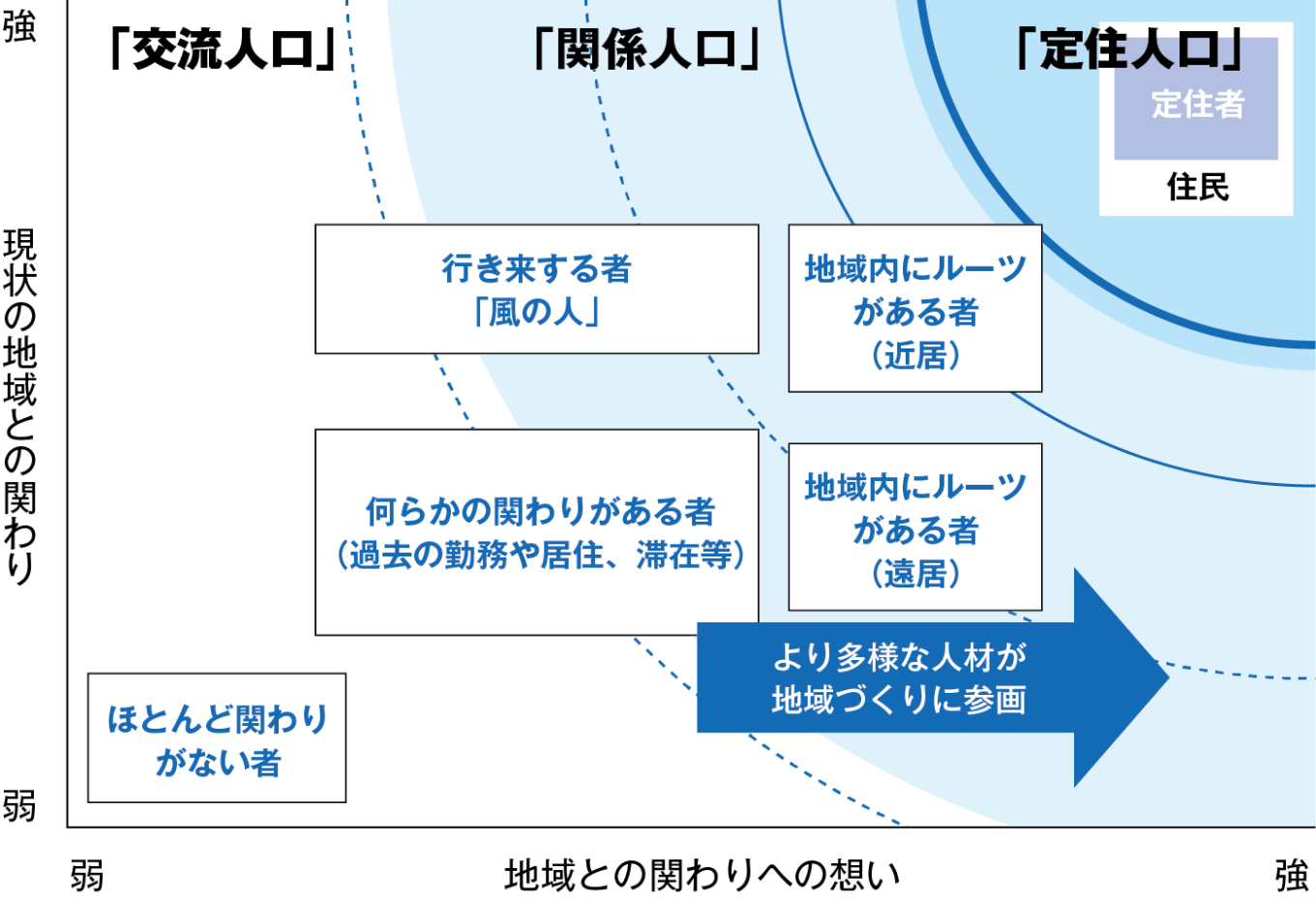

その背景には、地域社会存続の危機があります。東京一極集中が進む中、地域における人口減少が続き、ヒト・資金・ノウハウなどが圧倒的に足りていない、自治体機能、インフラが維持できないなどの課題が山積しています。一方、地域には、その土地にしかない地域の魅力、例えば、有形文化財に加えて、お祭りなどの地域に根差した無形文化財、特産品や郷土料理、豊かな農地・山・水流などの自然、歴史や風土といった明るいミライへとつながる可能性のある地域資源が数多く存在しています。

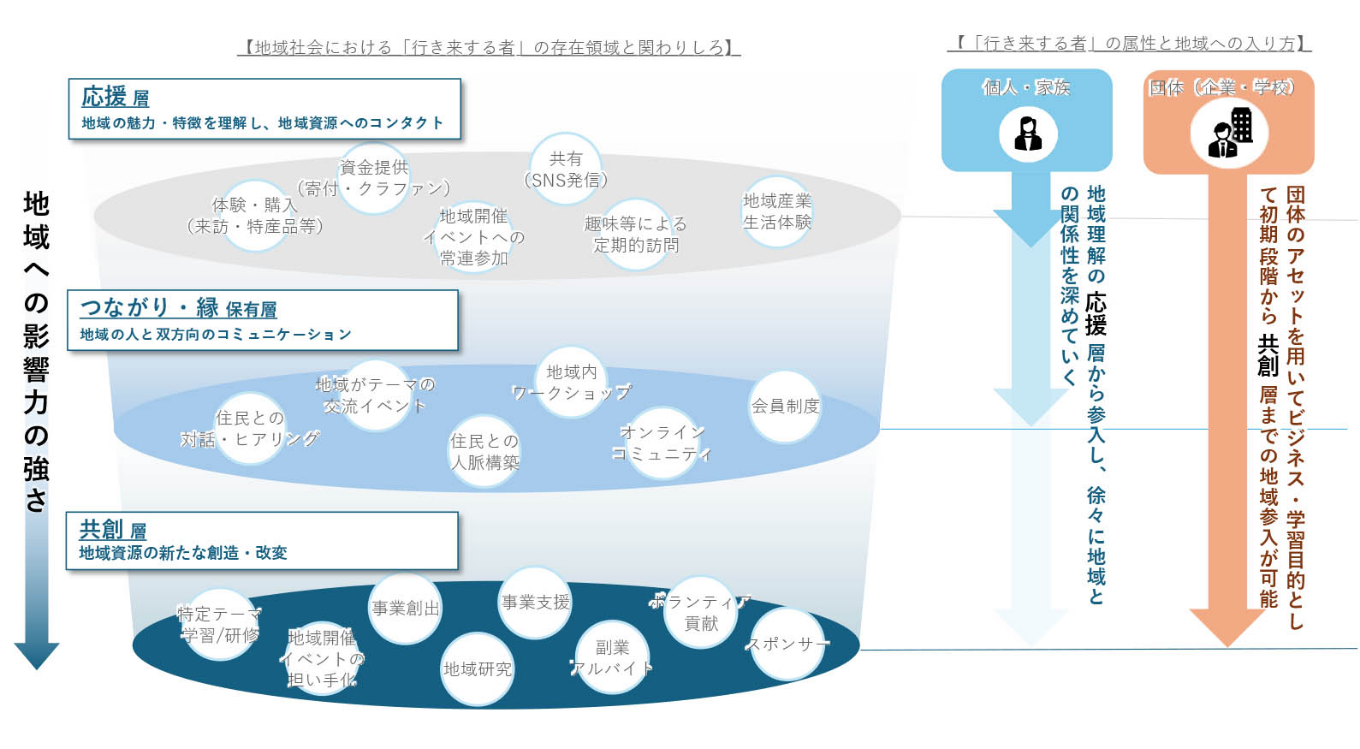

ミライ研は、それらの地域の魅力を、人とICTを起点に磨き、新しい価値を創造することで、あらゆる人々のウェルビーイングを中心に据えた持続可能な地域社会の共創を目指しています。その鍵を握るのは、一極集中とは違うベクトルにある「自律分散」という社会モデルです。地域の内外で、ヒト・モノ・資金・データ・ノウハウなどが循環することによって、地域が自律的に循環・発展する自律分散型の社会へと変革していく。その結果、それらの地域だけではなく、日本全体の活性化につながるという見立てを持ちつつ、地域資源と魅力を再発見するための調査・研究を行っています。

ミライ研が目指す地域循環モデル