日本各地の文化を、自然を、

本気でミライにつなげたい。

世界に誇れる日本の魅力を発見し、

広く届けたい。

地域循環型ミライ研究所は、

そんな想いを持つ人の仲間になりたい。

地域の魅力と地域を想う“あなた”を

つなぐミライが今はじまる

なぜ、NTT東日本がこのような

取り組みを始めるのか。

Mission

ミッション

地域の魅力と地域を想う人々をつなぐ

研究所になりたい。

研究所になりたい。

「地域循環型ミライ研究所」は、地域の未来を支える人々と手を取り合い、

地域資産の調査・研究を通じて、地域の魅力を再発見し、

地域政策をともに検討・立案するのみならず、地域社会へ実装されるまで向き合い続けます。

地域のミライを支える価値創造パートナーをめざして、地域とのリレーションを活かし、

地域の魅力や人を“つなぐ”という新たな使命にチャレンジします。

地域資産の調査・研究を通じて、地域の魅力を再発見し、

地域政策をともに検討・立案するのみならず、地域社会へ実装されるまで向き合い続けます。

地域のミライを支える価値創造パートナーをめざして、地域とのリレーションを活かし、

地域の魅力や人を“つなぐ”という新たな使命にチャレンジします。

1.

地域文化・自然を調査・研究

2.

地域の人びとをつなぐ

3.

地域政策の立案・実装

課題解決を超えた価値創造による

持続可能な地域社会の実現

持続可能な地域社会の実現

Research&Do

未来へつなげたい地域の魅力

地域の未来をこれからも支えつづける

地域の文化、食、自然といった魅力

地域の文化、食、自然といった魅力

私たち研究所は、文化、食、自然の領域を起点に、

地域にとって“当たり前化”している地域の資源・魅力を地域と共に再発見(調査・研究)し、

地域政策の立案・支援を行い、社会実装に至るまで中長期的に地域とともに歩み続けます。

地域にとって“当たり前化”している地域の資源・魅力を地域と共に再発見(調査・研究)し、

地域政策の立案・支援を行い、社会実装に至るまで中長期的に地域とともに歩み続けます。

Culture -文化-

Culture -文化-

古来から受け継がれてきた文化。

例えば、日本には全国30万もの祭りがあり、長きに渡り続き、各地域が伝統文化を未来に繋いでいます。近年の海外からの日本文化への高い関心に応え、地域ならではの文化の魅力を再発見し、地域の価値創造につなげていきます。

例えば、日本には全国30万もの祭りがあり、長きに渡り続き、各地域が伝統文化を未来に繋いでいます。近年の海外からの日本文化への高い関心に応え、地域ならではの文化の魅力を再発見し、地域の価値創造につなげていきます。

Food -食-

Food -食-

日本独自の気候、風土の中で育まれてきた食。

例えば、日本各地には地域に根差した多様な食材、多種多様な食文化が数多くあります。ユネスコの人類の無形文化遺産にもなっている日本食を作り上げてきた日本において、地域ならではの食の魅力を再発見し、地域の価値創造につなげていきます。

例えば、日本各地には地域に根差した多様な食材、多種多様な食文化が数多くあります。ユネスコの人類の無形文化遺産にもなっている日本食を作り上げてきた日本において、地域ならではの食の魅力を再発見し、地域の価値創造につなげていきます。

Nature -自然-

Nature -自然-

豊かで個性的な自然。

例えば、日本は国土の7割を森林が占め、四季という気候変動の影響で豊かな自然資源と多様な生物に恵まれているなど、日本ならではの自然環境があります。

地域ならではの自然の魅力を再発見し、地域内外へ発信し、地域の人々を繋ぎ、地域の価値創造をしていきます。

例えば、日本は国土の7割を森林が占め、四季という気候変動の影響で豊かな自然資源と多様な生物に恵まれているなど、日本ならではの自然環境があります。

地域ならではの自然の魅力を再発見し、地域内外へ発信し、地域の人々を繋ぎ、地域の価値創造をしていきます。

Report

活動レポート

「地域循環型ミライ研究所 アニュアルレポート2026」を発刊

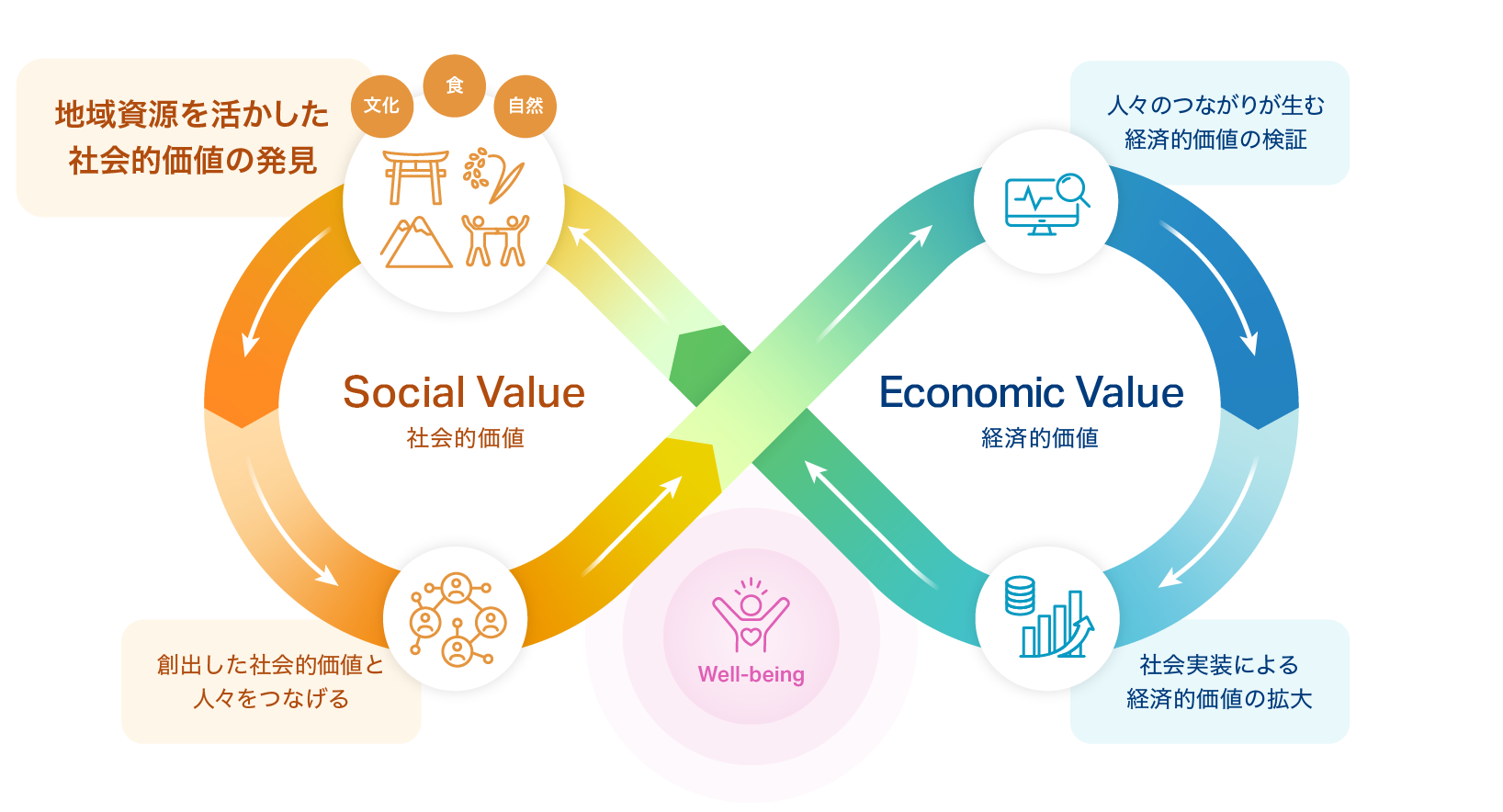

ミライ研では、「地域循環型社会の共創モデル」構築に向けた調査・研究を行っています。地域が本来持つ文化、自然、暮らしに根差す“社会的価値”を起点として、地域内外の人々とのつながりや共創によって経済的価値を生み出し、それを再び社会的価値の発見や活用につなげる、地方創生の価値循環モデル「ローカル・ループ」のデザインに取り組んでいます。

本レポートでは、「ローカル・ループ」を実現するモデルの実証や仕組みづくりに関する取り組みを紹介しています。

<実証レポート>

持続可能な地域社会の共創を支える「地域ソーシャルイノベーター」の育成に向けて、調査レポートを発行しました。1本目のレポートでは、社内の地域ソーシャルイノベーターである「地域エバンジェリスト」社員を対象にした、ウェルビーイングとエンゲージメントに関する調査研究結果をまとめています。また、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社と共同で、企業からの越境人材と地域のソーシャルイノベーターである活動家が交わることで生まれる価値共創のプロセス・価値循環について、そして食文化を起点とした協働体験が地域愛や担い手育成に及ぼす効果についての2つの実証研究を実施し、これらの取り組みの概要、得られた効果と今後の課題等を整理し、レポートとして取りまとめています。

(1)地域エバンジェリストに関するウェルビーイング・エンゲージメント調査報告書

概要:

NTT東日本が認定する「地域エバンジェリスト」社員を対象に、自主的な地域活動への参画が、社員のウェルビーイングや企業エンゲージメント、本業に対してどのような影響をもたらすのかを、量的調査と質的調査を組み合わせて検証しています。地域活動がもたらす多面的な価値とその効果について考察しています。

NTT東日本が認定する「地域エバンジェリスト」社員を対象に、自主的な地域活動への参画が、社員のウェルビーイングや企業エンゲージメント、本業に対してどのような影響をもたらすのかを、量的調査と質的調査を組み合わせて検証しています。地域活動がもたらす多面的な価値とその効果について考察しています。

(2)地域循環型社会を実現するローカルループの考察

〜横須賀市走水における実証からの示唆〜

〜横須賀市走水における実証からの示唆〜

概要:

神奈川県横須賀市走水で地域の豊かな自然資源や食、文化を活用した体験学習プログラムを展開する「海とミライのがっこう」を対象に、地域資源を活かした学びが生む社会的・経済的価値を検証しました。特に、地域活動家と企業人材などの越境人材が協働することで生まれる価値循環(ローカル・ループ)について調査し、地域愛の醸成や経済波及、企業人材のイノベーティブマインド育成といった多面的な効果を考察します。

神奈川県横須賀市走水で地域の豊かな自然資源や食、文化を活用した体験学習プログラムを展開する「海とミライのがっこう」を対象に、地域資源を活かした学びが生む社会的・経済的価値を検証しました。特に、地域活動家と企業人材などの越境人材が協働することで生まれる価値循環(ローカル・ループ)について調査し、地域愛の醸成や経済波及、企業人材のイノベーティブマインド育成といった多面的な効果を考察します。

(3)中山間地域の“食文化”を起点とした地域愛着の醸成

〜佐賀県唐津市 厳木町における実践からの示唆〜

〜佐賀県唐津市 厳木町における実践からの示唆〜

概要:

佐賀県唐津市厳木町で、郷土料理の調理・共食を核にした多世代交流ワークショップを実施し、地域愛着を構成する、地域食文化への関心、参加意欲、他者とのつながり、地域への誇り、がどのように変化するかを、事前・事後・2か月後の三段階で調査しました。郷土料理体験が育む地域愛着醸成の効果について考察しています。

佐賀県唐津市厳木町で、郷土料理の調理・共食を核にした多世代交流ワークショップを実施し、地域愛着を構成する、地域食文化への関心、参加意欲、他者とのつながり、地域への誇り、がどのように変化するかを、事前・事後・2か月後の三段階で調査しました。郷土料理体験が育む地域愛着醸成の効果について考察しています。

「地域循環型ミライ研究所 アニュアルレポート2025」を発刊

地域循環型ミライ研究所は、持続可能な地域社会の実現と、そこに住まう人々のウェルビーイング向上に向けて、「地域循環型社会の共創モデル」構築に向けた調査・研究を行っています。

本レポートでは、地域循環型社会の共創に向けた活動の一端として、4つのテーマをご紹介しています。地域資源を活用した関係人口創出、教育を軸としたモデル創出、地域の魅力を再発見する“ローカルディグ”、地域価値創造に向けたソーシャルイノベーターの育成、というテーマです。共通して、人と地域が共に育つ新しい地域社会の可能性を描いおります。

ミライ研は、今後も「地域循環型社会の共創」というパーパスの実現に向けて、地域の皆さまのソーシャルイノベーション・パートナーであり続けることをめざします。

<実証レポート>

近年、急速な人口減少や少子高齢化等を背景に、持続可能な地域社会の実現に向けて、日本各地において関係人口の創出に注目が集まっています。そうした背景をふまえ、2024年度は人を起点とした「循環」、とりわけ移住未満・観光以上の概念として注目される「関係人口」に着目し、3つのモデル実証を行いました。

今後は、“ウェルビーイング”を中心に据えた持続可能な地域社会の実現に向けて、さまざまな関係者と連携し、社会と経済が循環するモデルの確立・普及を推進してまいります。

(1)“祭り“を起点とした継続的な関係人口創出に関する考察

〜秋田県鹿角市における”ワデュケーション”実証からの示唆〜

〜秋田県鹿角市における”ワデュケーション”実証からの示唆〜

概要:

秋田県鹿角市の伝統的な祭りを活用したワデュケーションにより継続的な関係人口創出を目指すモデルの実証です。地域資源の活用、地域外から祭りへの参加誘致、オンラインコミュニティの構築を通じて地域との継続的な接点を生み出し、地域外参加者と地域住民との交流を促すなど、関係人口創出に向けた取り組みを実証し地域活性化の効果を検証しています。

秋田県鹿角市の伝統的な祭りを活用したワデュケーションにより継続的な関係人口創出を目指すモデルの実証です。地域資源の活用、地域外から祭りへの参加誘致、オンラインコミュニティの構築を通じて地域との継続的な接点を生み出し、地域外参加者と地域住民との交流を促すなど、関係人口創出に向けた取り組みを実証し地域活性化の効果を検証しています。

(2)地域越境型探究学習を起点とした関係人口創出に関する考察

〜長野県喬木村における実証からの示唆〜

〜長野県喬木村における実証からの示唆〜

概要:

長野県喬木村で実施した地域越境型の探究学習を通じて、関係人口創出の可能性を探る調査です。「関係人口の潜在層」として学生に注目し、地域外の学生が地域住民との交流や探究を通じた地域課題解決に取り組み、教育を通じた地域愛の醸成と地域住民のシビックプライドの向上を図る手法とその効果、および学習効果について考察しています。

長野県喬木村で実施した地域越境型の探究学習を通じて、関係人口創出の可能性を探る調査です。「関係人口の潜在層」として学生に注目し、地域外の学生が地域住民との交流や探究を通じた地域課題解決に取り組み、教育を通じた地域愛の醸成と地域住民のシビックプライドの向上を図る手法とその効果、および学習効果について考察しています。

(3)棚田研修を起点とした関係人口創出に関する考察

〜新潟県十日町市における実証からの示唆〜

〜新潟県十日町市における実証からの示唆〜

概要:

新潟県十日町市での棚田を題材とする企業研修を起点にした継続的な関係人口創出モデルを実証しています。十日町市で活動する社会起業家と連携し、地域外の企業社員が地域住民との交流により棚田を学び、保全活動を体験する研修を通じて、地域愛の醸成や継続的な関係人口を創出するモデルの手法と効果について考察しています。

新潟県十日町市での棚田を題材とする企業研修を起点にした継続的な関係人口創出モデルを実証しています。十日町市で活動する社会起業家と連携し、地域外の企業社員が地域住民との交流により棚田を学び、保全活動を体験する研修を通じて、地域愛の醸成や継続的な関係人口を創出するモデルの手法と効果について考察しています。

本実証レポートは、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社との共同研究によるものです。

「地域循環型ミライ研究所 アニュアルレポート2024」を発刊

地域のみなさまとともに、地域循環型社会の共創に向けた取組みを加速するため、地域循環型ミライ研究所を設立して、今年2月で1年を迎えました。

このたび、その取組みの主なものを「地域循環型ミライ研究所 アニュアルレポート2024」と題し、発刊いたしました。お祭り文化のデジタル保存・継承、メディア芸術による地域活性化、地方圏におけるワーケーションを通じた関係人口の創出など、文化・歴史・自然など地域の魅力を起点として人の関わりや生きがいを創る私どもの活動をまとめた活動レポートです。

今後も自治体、企業、アカデミア、住民の皆様との関係を深め、中長期的な視点で、活力ある地域社会の実現に貢献してまいります。

地域循環型ミライ研究所をはじめ、弊社の新たな挑戦にご期待ください。

地域循環型ミライ研究所をはじめ、弊社の新たな挑戦にご期待ください。

Member

メンバー

地域循環型ミライ研究所 所長

猪狩 典子

Noriko Igari

地域循環型ミライ研究所 副所長

川嶋 克之

Katsuyuki Kawashima

研究員

藤田 建次

Kenji Fujita

中山 雄太

Yuuta Nakayama

阿部 寛之

Hiroyuki Abe

高山 麻由美

Mayumi Takayama

宇野 咲耶子

Sayako Uno

田中 健人

Kento Tanaka

原田 拓哉

Takuya Harada

谷口 翔太郎

Shoutarou Taniguchi

水谷 考嬉

Kouki Mizutani

本間 愛佳

Aika Honma

小林 華子

Hanako Kobayashi

武内 陶子

Toko Takeuchi

徳田 紗耶果

Sayaka Tokuda

藤矢 晴輝

Haruki Fujiya

岩佐 果琳

Karin Iwasa

大和田 一樹

Kazuki Owada

千葉 一深

Hitomi Chiba

平田 淳子

Junko Hirata

横山 知里

Chisato Yokoyama

客員研究員

伊藤 将人

Masato Itou

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター講師・研究員

逢坂 裕紀子

Yukiko Ousaka

国際大学グローバル・コミュニケーション・センター研究員

久保隅 綾

Aya Kubosumi

Freelance UX & Design Research Specialist

庄司 昌彦

Masahiko Shoji

武蔵学園 データサイエンス研究所 副所長

武蔵大学 社会学部 メディア社会学科 教授

武蔵大学 社会学部 メディア社会学科 教授

露久保 美夏

Mika Tsuyukubo

東洋大学 食環境科学部 食環境科学科 准教授

野村 恭彦

Takahiko Nomura

Slow Innovation株式会社 代表取締役

金沢工業大学 虎ノ門大学院 教授

金沢工業大学 虎ノ門大学院 教授

柳沢 英輔

Eisuke Yanagisawa

日本学術振興会特別研究員RPD(国立民族学博物館外来研究員)

山本 陽平

Yohei Yamamoto

株式会社あっぱれ 代表取締役

Read More

Contact

お問い合わせ

研究所の活動についてのお問い合わせ、

協働・連携のご相談は、

こちらからお願いします。

Information

お知らせ

2025.01.21

レポート発表

実証レポート「“祭り“を起点とした継続的な関係人口創出に関する考察 〜秋田県鹿角市におけるワデュケーション実証からの示唆〜」を公表しました(共著:当研究所および三菱UFJリサーチ&コンサルティング)

2025.01.21

レポート発表

実証レポート「地域越境型探究学習を起点とした関係人口創出に関する考察 〜長野県喬木村における実証からの示唆〜」を公表しました(共著:当研究所および三菱UFJリサーチ&コンサルティング)