NTT東日本漕艇部とボート競技

NTT東日本漕艇部は1948年(昭和23年)に電電東京漕艇部として創部。

全日本選手権では大会史上初の男子エイト6連覇(2016〜2021年)を含む15回の優勝を数え、

オリンピックや世界選手権へ日本代表選手を多数輩出している、日本ボート界を牽引するチームです。

ボート競技とは

水上でボート(艇)に乗り、オールを使ってある一定の決められた距離を漕ぎ、その着順を競うスポーツです。

別名「レガッタ」とも言います。

国内・海外の主要大会のレースは2,000mの水上直線コースで行われます。各艇は同時にスタートし、漕手はオールを1分間に約40回漕ぐペースで進行方向に背中を向けて艇をゴールまで漕ぎます。

着順はボートの先端(船首側)に取り付けられたトップボールのゴールライン通過順位で競われます。

通常は1〜6レーンを使用します(戸田ボートコースの場合、奥から1レーン、手前が6レーン)。

レースは4〜6艇で競われます(全日本選手権決勝は4艇、オリンピック、世界選手権は6艇)。

戸田ボートコース

レースタイム

2,000mレースの場合、日本のトップクルーはおおよそ以下のタイムでゴールします。

男子シングルスカル 7分程度

女子シングルスカル 7分50秒程度

男子エイト 5分40秒程度

女子エイト 6分55秒程度

※男子エイト世界記録:オープン5分18秒、軽量級:5分30秒

※男子エイト日本記録:オープン5分38秒20(NTT東日本/2019年オックスフォード盾レガッタ)

NTT東日本漕艇部 主な出場種目

エイト

8名の漕手が左右に4名ずつ分かれ、それぞれが両手で1本、計8本のスイープオールでゴールまでの速さを競います。舵手1名が乗船し9人乗りで構成されます。

全ボート種目の中で最速を誇り、2,000mを5分40秒程度で走破する花形種目です。

他の種目は漕手が「舵取り」と「レースの駆け引き」を行いますが、舵手つき種目であるエイトはそれらを「舵手」が行うところに大きな特徴があります。

フォア

4名の漕手が左右に2名ずつ分かれ、それぞれが両手で1本、計4本のスイープオールでゴールまでの速さを競います。舵手はいません。

ペア

2名の漕手が左右に1名ずつ分かれ、それぞれ両手で1本ずつ、計2本のスイープオールでゴールまでの速さを競います。舵手はいません。

オープン(体重制限なし)と軽量級があります。

ダブルスカル

2名の漕手がそれぞれスカルオールを右手と左手に1本ずつ持ち、計4本のオールでゴールまでの速さを競います。舵手はいません。

オープン(体重制限なし)と軽量級があります。

シングルスカル

1名の漕手がスカルオールを右手と左手に1本ずつ持ち、計2本のオールでゴールまでの速さを競います。

オープン(体重制限なし)と軽量級があります。

| 漕手数 | スイープ種目 | スカル種目 | ||

|---|---|---|---|---|

| オールを1人1本持って漕ぐ (オールの長さ:375cm程度) |

オールを1人2本持って漕ぐ (オールの長さ:290cm程度) |

|||

| 舵手つき | 舵手なし | 舵手つき | 舵手なし | |

| 1人 | ― | ― | ― | シングルスカル |

| 2人 | ― | ペア | ― | ダブルスカル |

| 4人 | 舵手つきフォア | フォア | 舵手つきクォドルプル | クォドルプル |

| 8人 | エイト | ― | ― | ― |

| 漕手数 | スイープ種目 | |

|---|---|---|

| オールを1人1本持って漕ぐ (オールの長さ:375cm程度) |

||

| 舵手つき | 舵手なし | |

| 1人 | ― | ― |

| 2人 | ― | ペア |

| 4人 | 舵手つきフォア | フォア |

| 8人 | エイト | ― |

| 漕手数 | スカル種目 | |

|---|---|---|

| オールを1人2本持って漕ぐ (オールの長さ:290cm程度) |

||

| 舵手つき | 舵手なし | |

| 1人 | ― | シングルスカル |

| 2人 | ― | ダブルスカル |

| 4人 | 舵手つきクォドルプル | クォドルプル |

| 8人 | ― | ― |

:NTT東日本漕艇部の主な出場種目

※大会で行われる舵手なし種目の表記ついて、2021年4月より「舵手なしペア」→「ペア」「舵手なしフォア」→「フォア」「舵手なしクォドルプル」→「クォドルプル」に変更

カテゴリ

体重を基準に軽量級とオープン(体重制限なし)の2階級に分けられます。

軽量級

国内大会では全日本選手権で軽量級種目を実施。

規定体重

男子:

漕手1人あたりの体重72.5kg以下かつクルー平均体重70kg以下

女子:

漕手1人あたりの体重59kg以下かつクルー平均体重57kg以下

舵手(コックス):

男子種目55kg以上、女子種目50kg以上

※ユニフォームおよび一部装着が認められたパーソナルアイテムを含む。

※2020年4月のルール改定によりコックスの性別は不問となりました。

オープン

体重制限なし。舵手の体重制限は軽量級と同じ。

軽量級の選手がオープンカテゴリのレースへの出場も可能。

クルーのポジションと役割

コックス(舵手)

進行方向から見て最後尾に乗り、8人の漕手にレースの展開や細かな指示を出し、艇をゴールまで真っ直ぐ進める舵取り役。漕手はコックスの指示をすべて信じて漕ぐため、絶対的な信頼がないと務まらない重要なポジションです。

ストローク(整調)&⑦

ストロークペア(ストロークの選手と7番の選手)は艇の『リズム』(テンポや漕ぎの長さ等)を作り、7番の選手がストロークのリズムを後ろの選手へ伝える役割を担います。二人が作り出す効率的かつ持続可能なリズムにより辛いレースでも最後まで漕ぎ切ることができます。

⑥&⑤&④&③

ミドルフォア(6番〜3番の選手)はエイトの『パワフルなエンジン』としての役割を務めるため、8人の中で特に体力がある選手が配置されます。このポジションのサポートがなければストロークペアはリズムを整えることに集中できないため、艇速維持において重要な役割を担っています。

②&バウ(舳手)

バウペア(2番とバウ)は艇の上下動が一番激しいポジションのため『テクニック』のある選手が配置されます。自チームの動きや他チームとの位置関係を把握しやすいため、指示出しとクルーの鼓舞も行います。また、舵手と協同して艇の直進性を維持するなどの役割も担っています。

【図解】コックスの役割と道具

コックスの役割

コックスは日本語で「舵手(だしゅ)」と呼ばれるように、舵取りが主な役割です。物理的な舵取りはもちろん心理的な舵取り役でもあるため艇上の『司令塔』としての働きが求められます。

レースでは、ラダー操作による艇の直進性コントロールの他に、クルーで立てた戦略を遂行するためにCOXBOX(コックスボックス)に表示される情報や相手との位置関係、スパートを入れるタイミングや技術的な修正点を、インカムとスピーカーを用いて漕手に伝達、指示をします。時には鼓舞し、精神的に漕手を支えます。

ボート競技は、力のある漕手を揃えたからといって必ず勝てるとは限りません。まとまりきらず力を最大限出し切れない場合もあれば、曲がって真っすぐ進まない場合もあります。

コックスはこれらをコントロールし、クルーの艇速と結束を高めます。よって基本的技能の他に、高いコミュニケーション能力、コーチング能力も必要とされます。

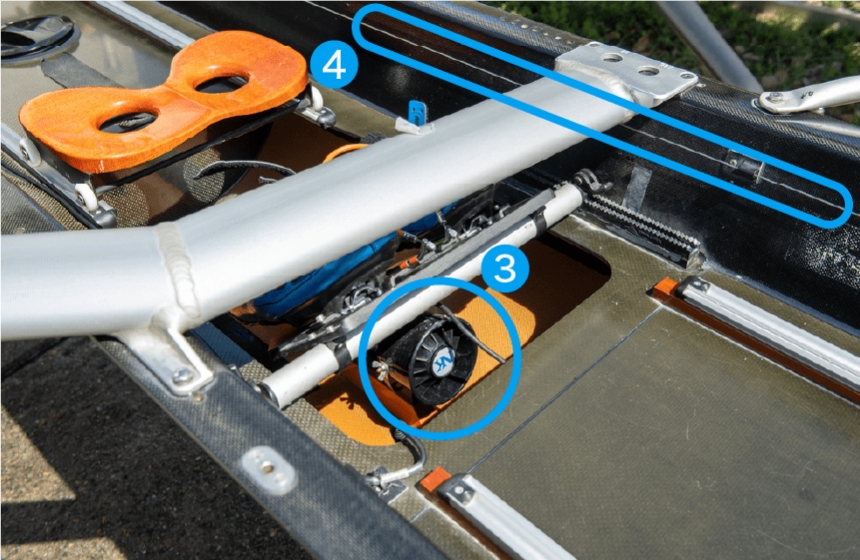

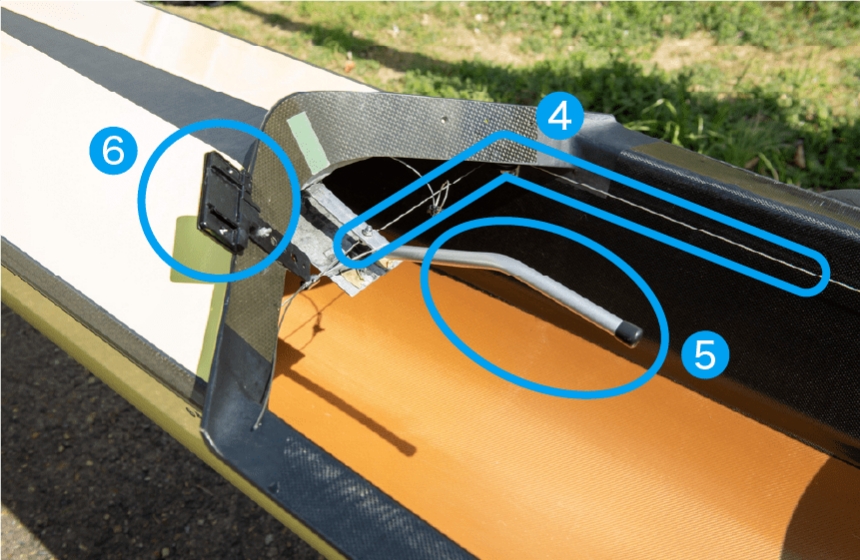

コックスの道具(舵手つきフォア艇)

❶「ヘッドセット」

インカムとそれを頭部に固定するバンドで構成されている。

帽子は任意ではあるが、インカムが安定するため多くのコックスは被る。

❷「COXBOX(コックスボックス)」

インカムと艇内に設置されたスピーカーを有線接続するための装置。航行時間やレート(ピッチ)を表示するほか、GPS機能によるスピード表示が可能。防水/充電式。ヘッドセット、COXBOXはコックス個人で管理。レース時、練習時に的確かつ鮮明に指示を伝えるための必須道具。

❸「スピーカー」

コックスの指示を音声で伝えるために艇内に固定されている。フォア(4人漕ぎ)は1カ所、エイトは2カ所に設置。コックス口元の「インカム」に「COXBOX」を経由して有線接続されている。

❹「ワイヤー」

船尾側のラダーと繋がっている。

❺「ステアリングスティック」

左右に動かすことでワイヤーを引き、ラダー(舵)を操作することができる。自動車のハンドルにあたる。

❻「スピードコーチ用台座」

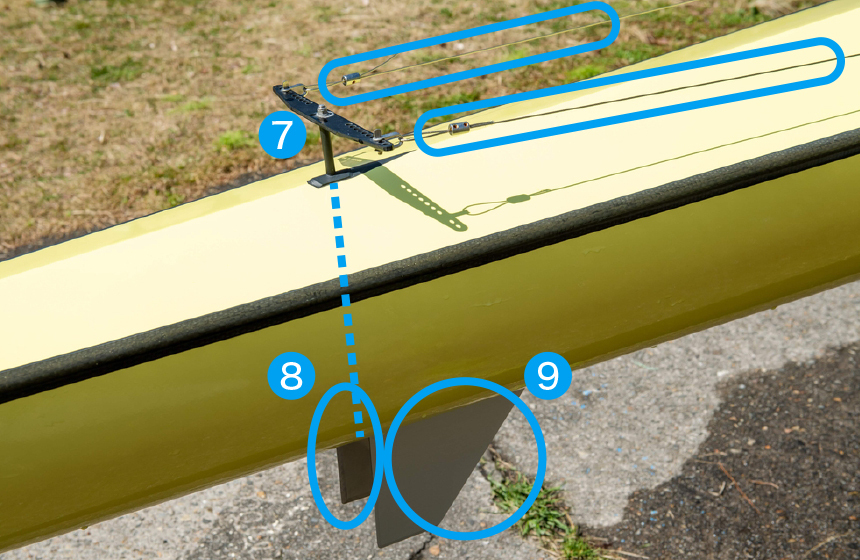

❼「ワイヤー」

コックスの手元から繋がっている。

❽「ラダー」(舵)

艇の進行方向を自在に定めるための作動部。水平方向に角度をつけることで水流を変化させ進行方向を変える。コックスの場合は手元のワイヤーを引いてラダーを操作する。

※点線は艇内を貫く鉄製の軸で、ラダーと一体化している。

❾「フィン」

航行時の左右の揺れ(ローリング)を抑えるための装置。艇に固定されている(交換可能)。

閉じる

レースの見どころ

レースの見どころ

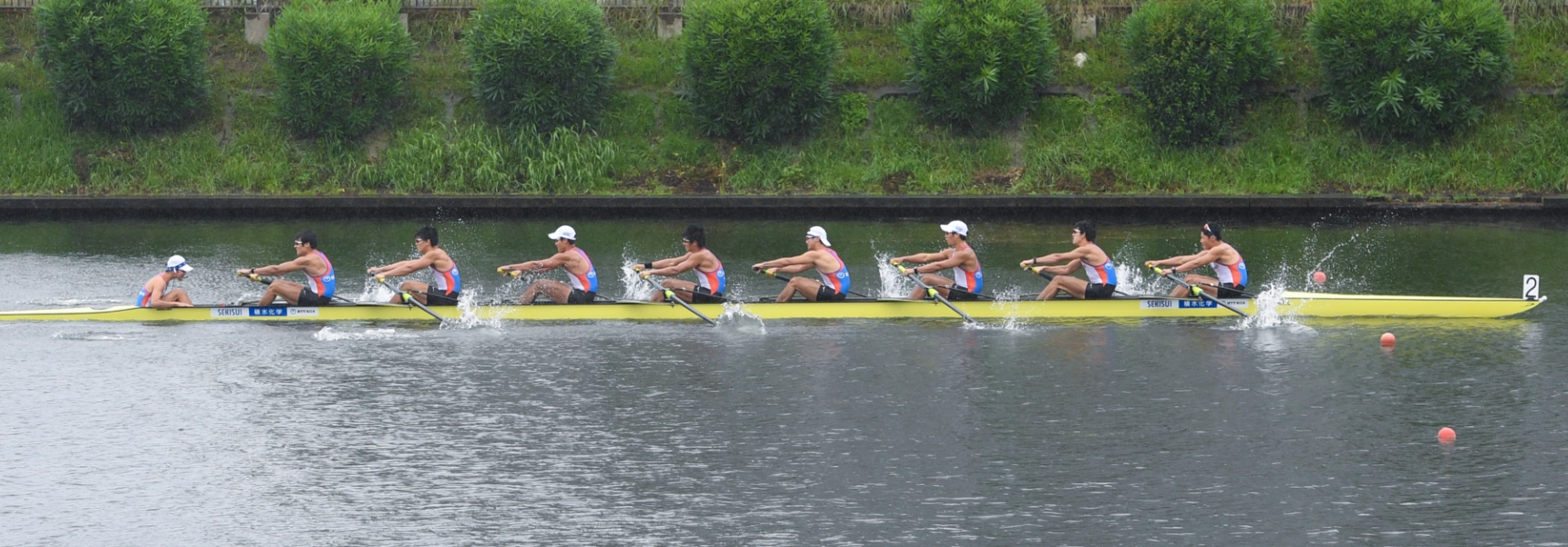

「究極の団体競技」といわれるボート競技の見どころは、なんといっても選手たちの一糸乱れぬチームワークです。

シングルスカルを除くすべての種目は複数人で漕ぐことから、一人一人の能力だけではなく、高いユニフォーミティーが求められます(uniformity/クルーがまったく同じ動き・同じ力の出し方をすること)。

中でもボート競技の華といわれるエイトは、8人の漕手のシンクロした漕ぎが生み出す水上を滑るように走る美しさと、時速20kmという驚異的なスピードが最大の魅力。ゴールするまで諦めないギリギリの駆け引きには、つい手に汗握り声援を送りたくなる、熱い戦いも見ものです。

また、唯一の個人種目であるシングルスカルはレースで勝つために必要な「ペース配分」「展開」等の戦略をすべて一人で実行する必要があるため、バランスの良い高い能力が必要とされます。選手のパーソナリティが戦略に反映される点など見どころも満載です。

観戦のポイントはまずレース序盤(500m)。一斉にスタートした各艇が高いピッチで漕ぎ進め、艇速を一気にトップスピードへ加速。激しい先頭争いが行われます。

1,000mからの中盤は、序盤のトップスピードを維持しつつ、各艇の位置や動きを見てペース配分や要所でのスパートを仕掛けるなど、レース中の駆け引きが行われます。

1,500m以降の終盤はレースが大きく動く区間。持てる力を振り絞り、ゴールを目指してクルー一丸でラストスパート。大声援に背中を押され、最後の一本まで漕ぎ抜きます。

応援ポイント

①蹴り出し

艇庫前から選手が出艇することを「蹴り出し」と言います。

いざレースに臨まんとする選手を、応援団のエールと仲間からの声援で送り出します。

選手はまずここで力を得て、2,000m先にあるスタート地点へ向かいます。

◎「蹴り出し」は各レース開始時刻のおよそ50分前に行われています。戸田ボートコースにてご観戦の際には、ぜひ艇庫へもお越しください。

②ラストスパート

1,000m以上を漕いできた選手が、最後の力を振り絞るゴール間際。ボート競技で一番盛り上がるのが、ラストスパートのレース模様です。

NTT東日本漕艇部の部訓でもある『ローアウトスピリッツ(死力を尽くしゴールを目指す精神)』を体現しようと、必死に漕ぐ選手の追い風となるのは大きな声援です。

極限状態の中でも、選手の耳にはチーム名や自分の名前が鮮明に届いています。多くの皆様に応援していただくことが選手の力になることは間違いありません。

主なレース

国内大会

・全日本社会人選手権大会

・オックスフォード盾レガッタ

・全日本選手権大会

国際大会

・ワールドカップⅠ〜Ⅲ

・世界選手権

・アジア選手権

・オリンピック(4年に1回)

・アジア競技大会(4年に1回) など

ボート競技の道具とトレーニング

艇(ボート)

競技用の艇は「シェル艇」と呼ばれ、公園等にある手漕ぎボート等に比べかなり細く、長い形状です。これにより水の抵抗が減り、高速航行を可能としています。

艇の製作技術は年々進歩しており、近年では素材がフルカーボンになるなど剛性が非常に高くなり、力の伝達ロスが低減され、スピードの向上に寄与しています。

艇の種類とサイズ

| 艇種 | 長さ(m) | 幅(m) | 重量(kg) |

|---|---|---|---|

| エイト | 17.0 | 0.57 | 96 |

| 舵手つきフォア | 12.6 | 0.48 | 51 |

| フォア | 11.85 | 0.47 | 50 |

| クォドルプル | 11.5 | 0.42 | 52 |

| 舵手つきペア | 10.6 | 0.42 | 32 |

| ペア | 9.86 | 0.36 | 27 |

| ダブルスカル | 9.86 | 0.36 | 27 |

| シングルスカル | 7.82 | 0.30 | 14 |

※長さと幅は基準であり、メーカーやモデルによって前後あり。

※重量は最低重量であり、これを下回ると失格になる。

※大会で行われる舵手なし種目の表記ついて、2021年4月より「舵手なしペア」→「ペア」「舵手なしフォア」→「フォア」「舵手なしクォドルプル」→「クォドルプル」に変更

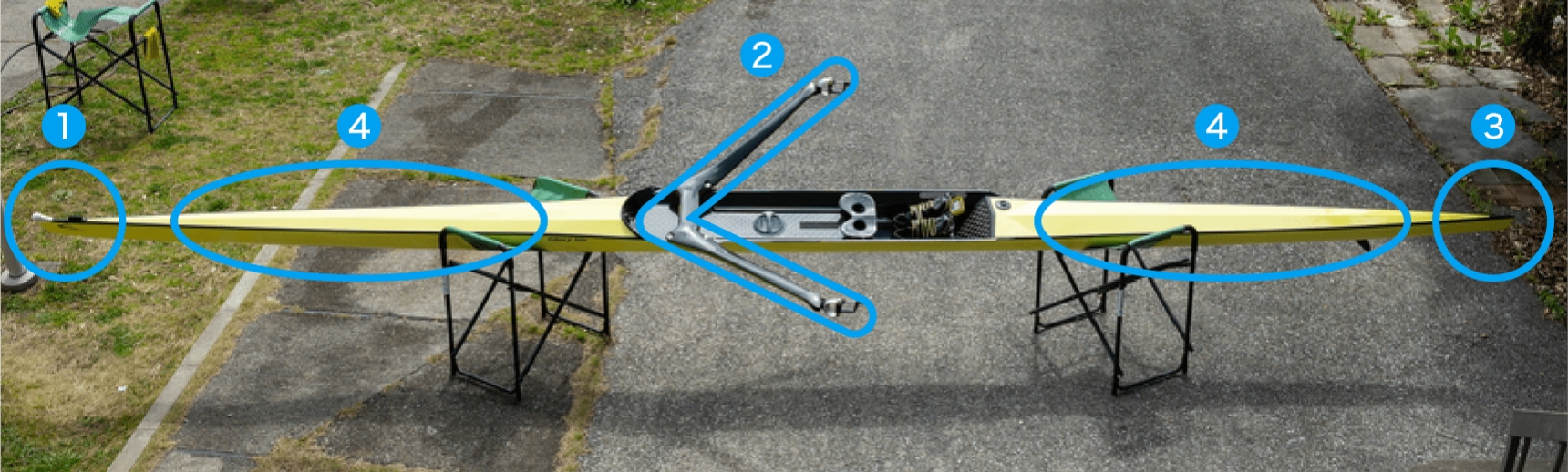

【図解】シングルスカル艇とオール

シングルスカル艇

❶トップボール ❷リガー ❸テール(船尾)

❹「カンバス」(船首側と船尾側の甲板部分)

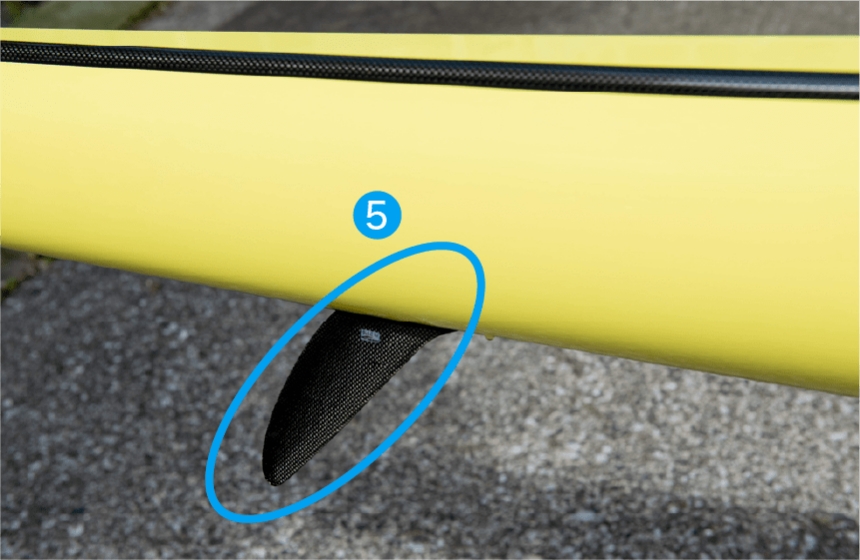

❺「フィン」

航行時の左右の揺れ(ローリング)を抑えるための装置。艇に固定されている。

❻「スピードコーチ」

レート(1分間に漕ぐ回数。ピッチ)や、GPSによる漕行距離や速度表示等の機能がある。

❼「シューズ」

シューズは艇メーカ製の標準装備品で、靴と艇が紐づいているものが一般的だが、NTT東日本漕艇部では、着脱可能な個人専用靴を採用している。

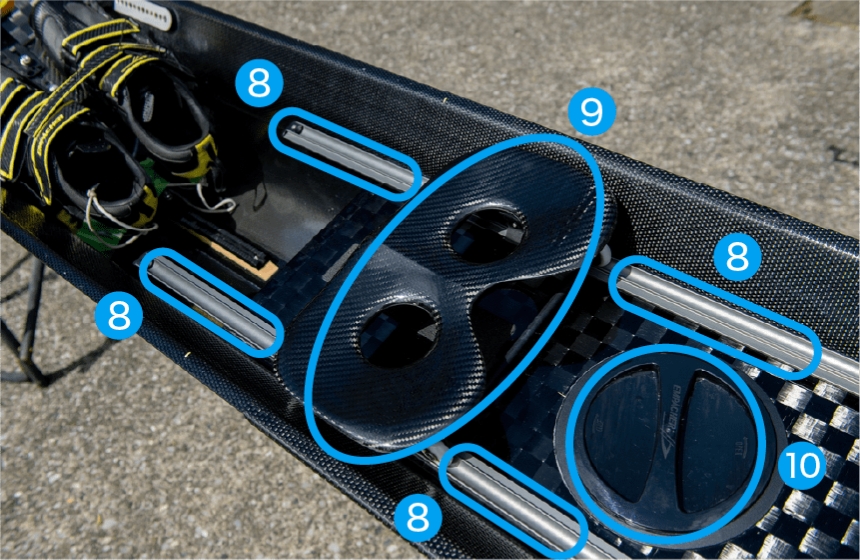

❽「レール」

❾「シート」

漕手が座る部分。台座の下部四隅にホイールが4つ付いており、そのホイールで銀色のレール上を滑らせることができる。ボートを漕ぐ際に脚力を最大限利用することを可能にしている。

❿「キャップ」(蓋)

雨や転覆等によって艇内部に浸水があった場合にここを開けて排水や乾燥を行う。また、レールの微調整のためにも開けることがある。

⓫「リガー」

オールと船体とを繋ぐ重要な部分。

写真のものは漕手の背面に位置していることから「バックリガー」という。

※漕手前面配置の場合は「フロントリガー」。

素材はカーボン製(写真)とアルミ製の2種類がある。

⓬「クラッチ」

この部分にオールを通す。オールの操作性を決定付ける重要な部分。0.1度単位で角度調整を行っている。てこの原理で「作用点」にあたる部分(水を掴むブレードが「支点」、選手のグリップが「力点」)。

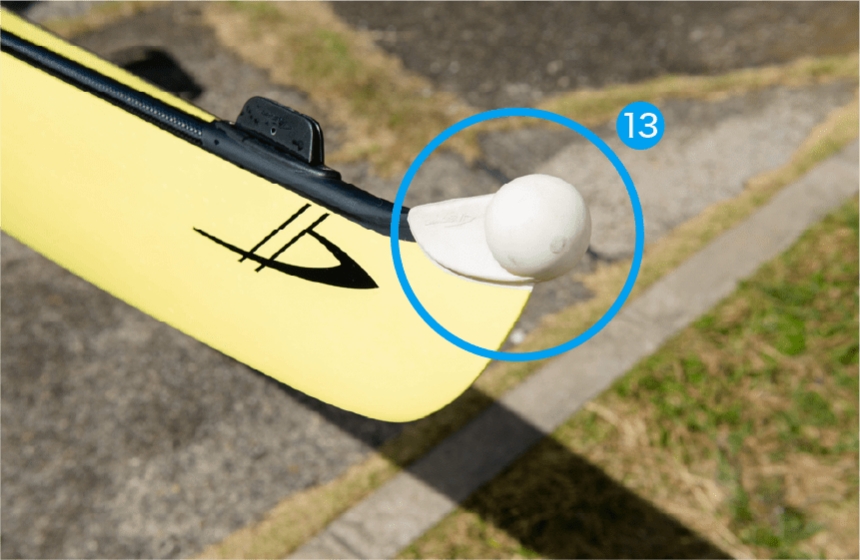

⓭「トップボール」

着順を決定するために取り付けられており、この部分のゴールライン通過順でタイム及び順位を決定する。素材はゴム。

オール

競技用のオールは長さ3〜4メートル。50センチメートル程度のブレードが先端についています。

ブレードの形状は、左右非対称のビッグブレード型が一般的で、チーム毎にデザインが異なります。

スカル競技のオールはスイープ競技のものに比べて短く、ブレードも小さくなっています。

スカルオール:290cm前後

❶「ハンドル・グリップ」スカルオールは先端1か所

❷「シャフト」 ❸「ブレード」

スイープオール:375cm前後

❹「ハンドル・グリップ」スイープオールは先端と約30cm中寄の同色部分の2か所

❺「シャフト」 ❻「ブレード」

閉じる

トレーニング(エルゴメーター)

ボート競技の疑似トレーニングマシーンで、水上トレーニングができない場合等の代替トレーニングとして行います。ボート競技の代表的なトレーニングマシーンです。

またトレーニング以外にも、体力測定や日本代表の選考でも使われており、オフシーズンには2,000mのタイムを競う全国大会や世界大会も行われます。

主なボート用語

クルー(crew):

1つの艇に乗るメンバー全員のことを指す。

キャッチ(catch):

ブレードの漕ぎ始め。ブレードを水中へ入れて水をつかむこと。

ドライブ(drive):

ブレードが水の中にあり、水を押して加速させている状態。

フィニッシュ(finish):

ブレードの漕ぎ終わり。ここでブレードを水面上へ出す。

フォワード(forward):

フィニッシュから次のキャッチまでのこと。この間オールを空中で返翼しながら休息をとり、リズムを整える。

フェザー(feather):

フィニッシュから次のキャッチ直前までの間、オールを空中で返翼させるテクニック。オールを直角位から水平位に回転させる動作により水面との接触による減速や空気抵抗軽減の効果がある。

レート(rate):

1分間にオールを漕ぐ回数。ピッチともいう。

ストロークサイド(stroke side):

艇の進行方向に対して左側(漕手自身は右手側)のオール。

バウサイド(bow side):

艇の進行方向に対して右側(漕手自身は左手側)のオール。

アテンション・ゴー(attention go):

審判が発するスタートの掛け声。「ゴー」のタイミングで漕ぐ。

リギング(rigging):

艇、オールの各部を自分が漕ぎやすいように調整すること。

ロー・アウト(row out):

全力を出し切って漕ぎ果てること。

腹切り(catch a crab):

レースや練習中に発生するアクシデント。ブレードが水に押されて水中から抜けない状態。