【参考】

展示予定作品

三上晴子+市川創太《gravicells―重力と抵抗》2004/10年

三上晴子+市川創太《gravicells―重力と抵抗》2004/10年 撮影:丸尾隆一

三上晴子+市川創太《gravicells―重力と抵抗》2004/10年 撮影:丸尾隆一

写真提供:山口情報芸術センター[YCAM]

複数の人が自由に歩き回ることで起こる変化が、リアルタイムで画像・音・光へと変換され、相互に関係しながら空間全体が大きく変容していく体験型のインスタレーションです。

展示空間内には、重力とそれに対する抵抗力のような、相互に引き合う仮想の力の場が構築されています。体験者がパネルを敷き詰めた床の上に足を踏み入れると、その身体の重さ、傾き、動きの速度に床下のセンサーが反応して、力の場の変化が線の歪みや音として表現されます。体験者、そしてその場を共有している他の体験者が及ぼす力に加え、GPSによる会場の位置データや空間で変容していくアルゴリズムの力が相互に関係し合い、作品に影響していきます。体験者はこの作品の一部となり、ふだん気づかない重力というものにあらためて直面するだけでなく、この世界をはじめ自らの身体や知覚、世界観までもが、いかに重力という存在を前提に成立しているかを再認識することになります。タイトルの《gravicells》は、「Gravity」(重力)により、複数の要素としての「Cell」(細胞、小さな部屋)が影響し合う、ということからつけられたものです。

本作は2003年にICCの無響室にてプロトタイプ・バージョン《重力と抵抗:無響室バージョン》が発表された翌年の2004年に、山口情報芸術センター [YCAM]にて委嘱制作されました。2010年にアップデートが行われ、展示の一部仕様が変更されています。

三上晴子《Eye-Tracking Informatics》2011/19年

三上晴子《Eye-Tracking Informatics》 2011/19年 撮影:木奥恵三

三上晴子《Eye-Tracking Informatics》 2011/19年 撮影:木奥恵三

体験者の視線を視線入力装置によって感知し、それによって描かれる形態を仮想の3次元空間内に生成していくインスタレーションです。

本作品は、三上が1996年にキヤノン・アートラボ※で制作発表した《モレキュラー インフォマティクス―視線のモルフォロジー》を原型としています。「視ることそのものを視る」、「リアル・ヴァーチュアリティ」というコンセプトから、空間と身体の対応関係を再考しようとしたこの作品は、バージョン・アップをしながら2004年まで世界各地で発表されました。その後2011年に、山口情報芸術センター [YCAM]の委嘱により《Eye-Tracking Informatics――視線のモルフォロジー》として再制作され、仮想空間に生成される視線の軌跡の描画速度が格段に向上したほか、音響システムが三次元音響に構成し直されました。本展では、2015年の三上の死去後に、山口情報芸術センター [YCAM]がアップデートと修復を行ったバージョンを展示します。

- ※キヤノン株式会社が1990年から2001年に運営した文化支援プログラム。阿部一直と四方幸子のキュレーションのもと、科学と芸術の融合による新たなアート領域の創造をめざす実験的な場として、アーティストとキヤノンのエンジニアとのコラボレーションによりメディア・アートの作品を制作、発表した。

三上晴子《欲望のコード》2010/11年

三上晴子《欲望のコード》2010/11年 撮影:木奥恵三

三上晴子《欲望のコード》2010/11年 撮影:木奥恵三

「蠢く壁面」「多視点を持った触覚的サーチアーム」「巡視する複眼スクリーン」と名づけられた3つの要素から構成される、大型インタラクティブ・インスタレーションです。センサーと小型カメラを搭載した90個の装置が一面に設置された壁面(「蠢く壁面」)と、展示室中央の天井から吊られた、カメラとプロジェクターを搭載した6基のロボット・アーム(「多視点を持った触覚的サーチアーム」)の各装置は、昆虫がうごめくように観客の位置や動きを察知し、それに向かって動き出し、観客を監視します。

会場の奥には、昆虫の複眼のような巨大円形スクリーン(「巡視する複眼スクリーン」)が位置し、それぞれのカメラの映像データは、世界各地の公共空間にある監視カメラの映像とともに独自のデータベースを構築し、過去と現在や会場と世界各地の映像が、複雑に交錯しながらスクリーンに投影されます。

三上は本作品において、「現在の情報化された環境と知覚に生きるわたしたちの新たな欲望とはなにか」を問題意識とし、映像、音響、データなど、さまざまなネットワーク環境からの情報を自律的なシステムを持つコードによって再構成しています。鑑賞者に反応して動き出す、まるで空間自体が生きているかのような環境の中で、現在の情報技術とインタラクションの生み出す、時間/空間の変容を体験することができる作品です。

本作品は、2010年に山口情報芸術センター [YCAM] の委嘱により制作され、三上の死去後の2016年には同センターにより修復が行われました。本展が、修復後初めて公開する機会になります。

(第16回 文化庁メディア芸術祭アート部門 優秀賞)

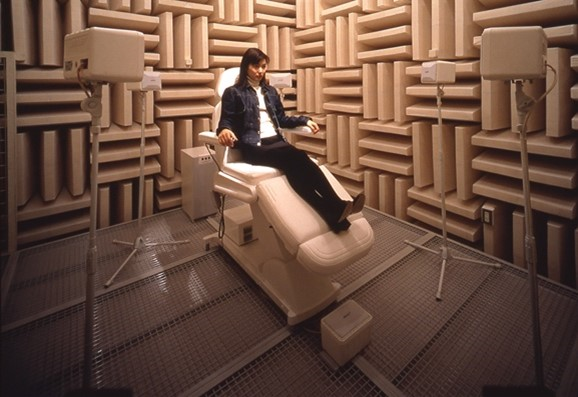

三上晴子《存在、皮膜、分断された身体》1997年

三上晴子《存在、皮膜、分断された身体》1997年 撮影:大高隆

三上晴子《存在、皮膜、分断された身体》1997年 撮影:大高隆

ICCが1997年4月に開館した際、常設展示として10作品が委嘱制作され、ICCコレクションとなりました。そのひとつである《存在、皮膜、分断された身体》(1997)は、身体器官の音を空間内に拡張・変容させていく「知覚による建築」を提示する作品です。無響室という音の反響のない特殊な空間で、身体の奥から発生する自身の体内音とスピーカーから流れてくるリアルタイムに増幅された体内音の二つの音のズレが、身体と思考を分離し、肉体としての身体感覚が消滅して断片化された諸感覚が覚醒していきます。ちなみに、現在もサウンド・アート作品の展示に活用されているICCの無響室は、本作品を展示するために設置されたものです。

2000年を最後に展示の機会がなかった本作品の再展示を目標に、現在調査を進めています。

- ※調査の内容によっては、作品を完全な状態で展示できない可能性があります。

発表当時の作家によるテキストなどのより詳しい情報については、ICC公式サイトをご覧ください。

https://www.ntticc.or.jp/ja/archive/works/world-membrane-and-the-dismembered-body/![]()